Beatriz Caitana da Silva *

Notícias Relacionadas

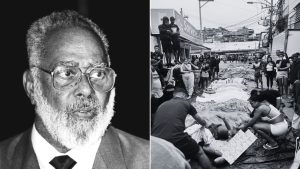

Como no Brasil, em se tratando de desigualdades, não existem coincidências, a morte do menino Miguel em Recife no passado mês de junho, aconteceu quando ele estava com a mãe, uma mulher negra, trabalhadora doméstica na casa do prefeito da cidade de Tamandaré (PE). A mãe do Miguel, assim como milhares de mulheres no Brasil, o levou para o trabalho pois estar junto da mãe era a única opção para não deixá-lo sozinho em casa. Para muitas crianças significa proteção, para ele não foi. Sabia aos 5 anos de idade o lugar que lhe foi reservado, tanto que sua primeira reação foi decidir ir atrás de alguém que lhe transmitisse cuidado, a sua mãe, que tinha confiado à “patroa” o cuidado da criança.

A sua segunda reação foi escolher ou ser colocado justamente no elevador de “serviço” e andar pelo prédio a procura dela. E no final, a tragédia. Talvez o elevador de serviço fosse o único do prédio que levava ao fatídico 9º andar de manutenção do prédio, talvez se ele tivesse usado o elevador “social” o desfecho teria sido diferente. Mas a quem é dado o direito de andar num ou noutro elevador? E a quem lhe é roubado o direito de poder escolher?

Em termos de representação social, o pequeno Miguel tentou afastar-se daquela “casa”, no sentido mais lato que o termo possa assumir. Afastar-se da casa-habitação com tantos elementos físico-materiais que não lhe eram familiar, incluindo o elevador, que silenciosamente pelo poder do ter lhe escancararam o lugar desigual que sua condição económica lhe destinava. Afastar-se da casa-espaço, que sendo a casa o espaço social de interação, de relações sociais e de valor cultural; pelo poder de escolher a quem protejo, com quem me importo e com quem me relaciono e me simpatizo, impôs, novamente ao Miguel um lugar desfavorável. Nunca a noção de interseccionalidade de desigualdades fez tanto sentido dentro de uma mesma história com contornos tão distintos como esta. E é sobre estes contornos, que gostaria de refletir.

O primeiro aspecto é o fato de que esta situação ocorreu durante a pandemia no Brasil. Não é novidade e tão pouco nos surpreende que no nível político a gestão da crise seja irresponsável, e no nível social a ideia de vida em sociedade com sistemas de ação nos quais os atos individuais de uns influenciam a todos não é de todo respeitado por uma grande parcela da população. O resultado é óbvio e está bastante explorado nas evidências epidemiológicas divulgadas diariamente. Não é este o foco do texto, mas sim aquilo que são os efeitos secundários da existência do coronavírus no país, em que ou se morre do vírus ou se morre de consequências indiretas da sua resolução negligente e da condição de exclusão socioeconômica de muitos.

No caso do Miguel, foi o modo como cada indivíduo gere a situação da pandemia na sua vida particular, na interação com as pessoas que a circunda, no espaço público em que circula, e na relação com a espacialidade urbana que contribuiu para o fato. Ou seja, contrariando as orientações da OMS sobre os trabalhos essenciais, nos quais o serviço doméstico não faz parte, a mãe dele esteve a trabalhar, sem opção de escolha no preciso sentido de Sen (2018). A “patroa”, tinha duas trabalhadoras domésticas em casa num período de pandemia, expondo todos ao risco. O que revela nossa herança colonial de fetiche sobre o “serviço doméstico” que se tornou menos uma função laboral baseada numa necessidade, e mais uma credencial de ascensão de classe baseada em status social e um elemento diferenciador em determinados grupos sociais.

Maioritariamente informal, o trabalho doméstico representa para uma parte significativa das mulheres negras a única opção de inserção no mercado de trabalho. Em 2018, existiam mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, deste total, 92% eram mulheres (IPEA, 2019). Em tempos de Covid-19 é ainda mais evidente a sua desproteção social, que na ausência do Estado possuem poucos meios para fazer face às exigências de quem emprega.

O segundo é o fato de que a trabalhadora doméstica e seu filho são negros, e aqui se revela mais uma camada da relação de intersecção de fatores de desigualdade, a racial. Tantos pensadores negros alertam para o perigo de se ignorar a cor como categoria reflexiva. Os resquícios coloniais de norte a sul, sutis ou explícitos, justificam a tendência das sociedades ocidentais de cristalizar aspectos próprios da identidade de povos e raças. O que conduz a um padrão de visibilizar a cor nas situações em que se enaltece o feito meritocrático do sujeito, e invisibilizá-la quando o assunto é discutir políticas de reconhecimento, distributivas e de igualdade de modo a espacializar o melhor possível o acesso à justiça, à saúde, à educação.

Por outro lado, o racismo na esfera privada, como é o lugar do serviço doméstico, é ainda mais difícil de ser enfrentado. Pois ele ocorre nas entranhas de sistemas familiares amorais, os quais misturam valores, confiança, conhecimento, acesso, para envolver trabalhadoras domésticas, em alguns casos, numa falsa sensação de proteção e solidariedade mútua. O fato é que estamos diante de uma relação laboral desigual, a qual somada a categoria cor, torna ainda mais vulneráveis mulheres negras.

Não se trata de um juízo de valor sobre o trabalho em si, mas sobre as condições objetivas que as mulheres possuem na negociação, na defesa e na relação estabelecida, desigual pela posição que ocupam já a partida, e desigual pela mensagem que a sua cor corporificada representa, a de subalternidade. Não por acaso Spivak (1988) atribuiu às mulheres negras especial atenção por preencherem todos os requisitos da subalternidade no mundo contemporâneo. Os quais as situam num lugar periférico, não dentro mas fora do círculo, ou pelas linhas abissais de Santos (2007), invisíveis, mas no espaço doméstico bem configuradas para separar as partes.

O terceiro aspecto diz respeito à condição etária do Miguel. Sendo ele um indivíduo em desenvolvimento, com cinco anos de idade, por lei, é obrigação do Estado, da família e da sociedade a garantia da sua proteção, quer seja no espaço privado, quer seja no espaço urbano. E a esse respeito, todos nós falhamos de alguma forma. A Convenção dos Direitos da Criança, aquela com maior número de países signatários até o presente, desde 1989 exige prioridade absoluta na proteção social das crianças. A condição peculiar que se encontram assim o requer.

O Estado falhou, pois à mãe não foi dada escolha de estar em casa com seu filho, alimentada por uma situação vulnerável muito anterior a pandemia. Os adultos envolvidos e com contato direto com a criança falharam, pois é responsabilidade coletiva e comunitária o cuidado e a proteção delas. Os modos culturais próprios de comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas, em muito nos ensinam sobre o cuidado coletivo de suas jovens gerações. A ponto que estão tão protegidas estando livres nos seus territórios quanto privadas em suas habitações.

Os experimentos sociais são indicadores, pouco válidos à luz do rigor científico, mas úteis para revelar comportamentos humanos comuns. E no quesito cor e infância, é um prato cheio. Num teste social disponível na internet, sobre “O que você faria se visse uma criança negra e outra branca sozinha no espaço público?” Concluiu que quanto mais clara é a cor de pele, maior é a preocupação dos transeuntes. Por outras palavras, naturalizamos facilmente a associação negro + infância + abandono + ruas na paisagem urbana, e portanto, uma criança negra sozinha na rua nos impacta menos.

Situar as camadas da interseccionalidade não é uma tarefa que se esgota aqui para não reduzir a sua complexidade, mas findo esse percurso preliminar, só resta então, denunciar o que já estava posto: que mais cedo ou mais tarde, tragédias como esta apareceriam, reafirmando as distâncias, as linhas abissais entre as pessoas no que se refere aos recursos que possuem para enfrentar a pandemia. E também a realidade sistêmica subjacente, de luta de classes, do racismo estrutural, e das questões de gênero. Tragédias estimuladas não pelo COVID-19, pois já fazem parte da estrutura de sociedades profundamente desiguais como a brasileira, mas aprofundadas por.

Assim, não foi o vírus, mas a interseccionalidade de fatores que colocaram mãe e filho numa condição tão vulnerável e periférica, que eles próprios também foram contaminados no trabalho, semelhante a realidade de muitas famílias de trabalhadores domésticos no país. Embora o vírus seja invisível, as desigualdades não. E parafraseando Gilberto Gil quando falou numa canção da realidade do negro como aquele que limpa a sujeira do branco em resposta ao ditado colonial do “negro quando não suja na entrada, suja na saída”, falta agora saber, quem é que vai limpar essa “sujeira” social? Ainda que ela, na verdade, seja irreparável.

* Socióloga, pesquisadora no projeto URBiNAT – de regeneração urbana inclusiva, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e doutoranda em sociologia pela FEUC.

Bibliografia:

PINHEIRO, L. et al. Os desafios do Passado no trabalho doméstico do século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD contínua: Texto para discussão. [s.l.] IPEA, 2019.

SANTOS, B. DE S. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes*. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, p. 3–46, 1 out. 2007.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. [s.l.] Companhia das Letras, 2018.

SPIVAK, G. Can the Subaltern Speak? Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds) ed. London: Macmillan, 1988.

Notícias Recentes